近年来,人工智能的持续突破正加速推动社会结构、生活方式和教育形态的深刻变革,人工智能素养与听、说、读、写一样,成为生存必需。2025年新版《中小学人工智能通识教育指南》和《中小学生成式人工智能使用指南》的发布,标志着我国AI教育正式进入系统化、规范化的新阶段。

那么,中小学人工智能课程需要从哪些方面进行创新?该如何真正落地?

对此,西北师范大学教育部教育信息化战略研究基地(西北)主任、教授,教育部教育数字化专家咨询委员会总体组成员郭绍青在《创新中小学人工智能通识教育实施路径》中给出了答案。

01. 为每个孩子打造“无障碍”的智能社会入场券

在AI走向认知智能、人机协作成为趋势的今天,人工智能教育早已不再是少数“科技特长生”的选修课,而应成为每个孩子成长过程中的必修课。

郭绍青教授指出:“中小学人工智能教育不是要把每个学生都送入大学的人工智能相关专业,而是要让每个孩子能够顺利走进智能社会,无障碍地生活、学习与工作。”

在新育未来组织的AI通识课堂上,我们从不以“技术指标”为教学导向,而是引导学生理解AI的基本原理、感知AI的生活应用、讨论AI与社会的关系。

5月28日,新育未来走进河南淮滨县实验小学,为五年级的孩子们带来了一堂别开生面的“人工智能通识课”,我们的教师团队带领五年级学生围绕“AI能做什么”展开讨论,从智能客服、视觉识别等贴近生活的案例入手,打开了孩子们的科技想象力。

通过互动生成、趣味编程等实践环节,学生们感受到:AI不是抽象技术,而是身边可亲近、可探索的伙伴。

我们发现:

真正的AI教育,不是灌输知识点,而是激发孩子面向未来的判断力与探索欲。

02. 课程体系不能单一,要构建多维度、多组合的“超市式体系”

“建设满足不同层次学校教学需求的课程体系是首要任务”

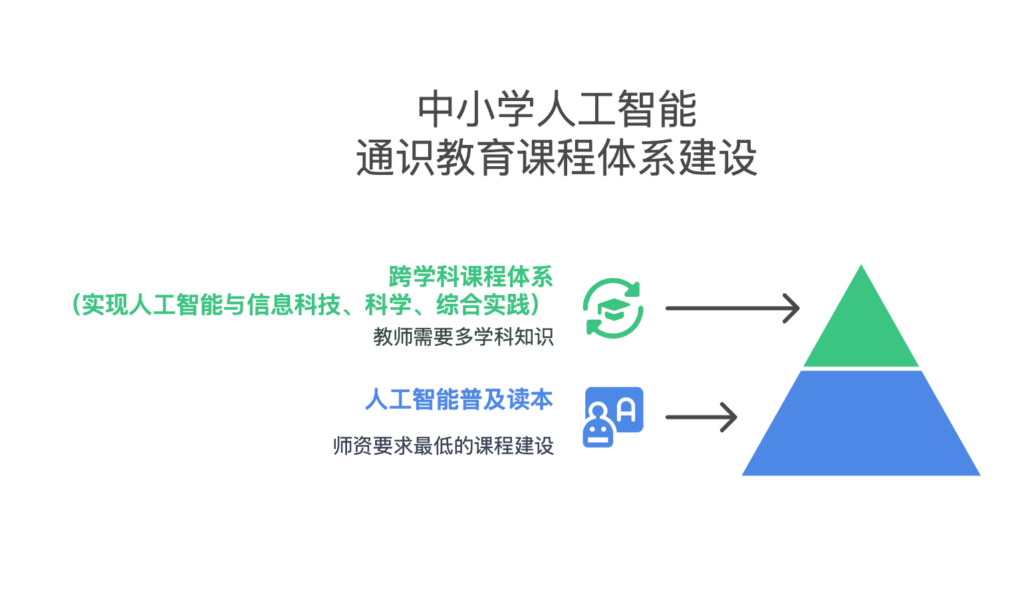

郭绍青教授强调,应当打破传统教学体系的封闭结构,借助教育数字化能力,以知识图谱与能力图谱为支撑,推动AI课程“主题化、项目化、模块化”,实现“超市式”智能组合体系。

在这一理念指导下,新育未来为湖南芷江芙蓉学校带来“人工智能通识——和AI做朋友”的科技素养课程,成为该校本学期科技教育的一大亮点。

课程围绕“AI能做什么”“我们如何与AI共处”等议题,通过丰富的生成体验与交互环节,帮助学生从生活情境中理解AI、思考未来,与芷江师生共同探索“学校如何拥有自己的AI校本课程”。

我们认为:

微课程的组合、选项式的内容结构,正在成为未来学校课程体系的新范式。

03. 没有实验室,也能让实验“触手可及”

AI课程离不开实践,实验教学是帮助学生理解人工智能原理、形成智能开发能力、拓展伦理思辨的必要环节,但目前大多数学校不具备开展AI实验教学的基本条件。

对此,郭绍青教授指出:“这就需要充分发挥数字技术的功能,创新政企与学校的协同研发机制,开发人工智能虚拟实验教学平台,进行模块化实验设计,提供具有体验性、交互性、沉浸性的虚拟实验环境,保证所有学校在不投入或较少投入硬件设备的条件下能够实现基础性实验教学。”

新育未来在新疆和田第三小学的实践,正是对此难题的回应。

2025年5月16日,我们在和田第三小学为3600余名师生带来了“我们爱科学”AI启蒙课程。五年级(14)班的32名学生参与了现场教学,其余63个班级通过“班班通”系统同步收看。

通过AI图像生成、趣味互动问答等轻量化实践活动,孩子们不靠硬件、也能“做实验”,达成“轻量化、普惠式”的科技教育实践。课程通过AI图像生成、互动问答等环节,让学生在不依赖高成本设备的前提下,也能“动手学AI”。

我们相信:

技术资源的不平等,可以通过内容创新与平台赋能逐步弥合。

04. 让老师“用得上、教得出”:才是AI课程普及的关键基础

AI教育的普及,根基在教师。

“人工智能课程教师面临多学科复合素养与学习理论、数字化教学能力融合的挑战”

郭教授指出:当前人工智能与信息科技教师存在学科核心素养不足与教学法掌握运用能力欠缺的叠加问题。

他建议可以推动课程建设团队与校企合作,开发专门用于人工智能课程教学的智能体工具集,支撑人机协同教学,实现以人工智能教人工智能的人工智能课程教学范式创新。

我们深知:

AI课程的可持续开设,必须从教师发展着手。

05. AI教育不是一节课,而是一整个共学生态

推动AI教育普及,不能只靠一节课、一套教材,而需要“云端+线下+跨校协作”的协同机制。郭绍青教授强调,AI教育的生态建设,应以平台支撑、共创机制和跨区域协作为基础,打造“共生型教育网络”。

新育未来正致力于构建这样一个生态,我们通过跨校共学、师资互联、平台赋能,让更多教师与学校共享优质AI教育资源,打造“资源可及、经验可用”的实践共同体。

AI教育的普及,是一场“理念与行动的接力跑”

从一份“指南”到一节“课堂”,从一所学校到一片区域,人工智能教育的真正落地,需要政策引导,更需要系统支持与实践探索。

新育未来始终致力于推动人工智能教育在基础教育阶段的普及与创新。团队联合复旦大学智能融合教育实验室,依托一线教学反馈与学术研究成果,共同打造覆盖课程资源、教师培训与学校支持的全链路AI教育解决方案。

围绕“普及化、系统化、本土化”三大目标,新育未来正在扎实推进以下实践路径:

- 拓展AI课程进校计划,覆盖更多地区与学校;

- 深化教师支持网络,持续提升一线教学能力;

- 推动AI素养融入家庭教育,实现家校协同育人;

- 联动高校、企业、平台,共享AI教育资源。

让所有孩子具备走入智能时代的能力,不是“技术人”的专属责任,而是全社会的共同使命。教育不该只写在纸上,更应该活在课堂里,长在孩子心中。

在通往教育现代化的道路上,新育未来将持续探索、不懈前行,与每一位教师、每一所学校、每一名学生共同成长,奔赴更加广阔的智能教育图景。