为贯彻国家教育数字化战略,提升青少年在智能时代的核心素养,教育部正式发布了《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》(以下简称“《指南》”)。该《指南》是我国首次系统构建中小学阶段人工智能通识教育的政策文件,明确提出教育目标、教学内容、实施路径和保障机制,标志着我国AI教育正从局部探索迈向普及深化的新阶段。

构建特色AI教育体系,《指南》重点内容解读

《指南》致力于搭建一个以素养提升为核心的完整人工智能通识教育体系,明确将人工智能教育纳入立德树人和教育现代化的国家战略高度。自2017年《中国新一代人工智能发展规划》提出推动AI与教育融合以来,到2024年《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》强调教育数字化赋能,人工智能教育已经成为推动教育变革和国家科技竞争力提升的重要抓手。此外,与《指南》同步出台的《中小学生生成式人工智能使用指南(2025年版)》在AI技术应用中划定了清晰的边界,防止学生依赖性问题发生,构建“普及+规范”双轨并行的政策保障体系,进一步完善了人工智能教育生态。

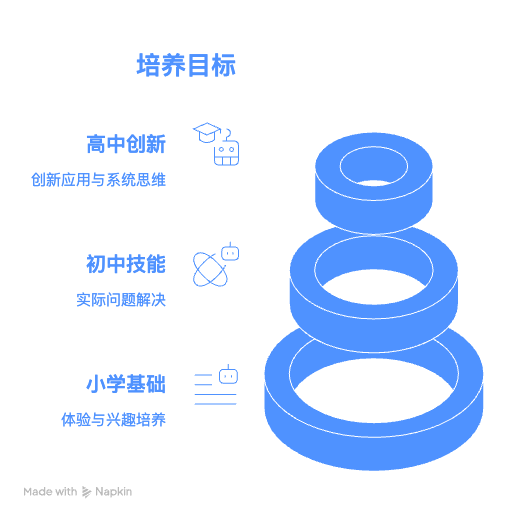

在具体教学设计上,《指南》提出构建“知识—技能—思维—价值观”四位一体的人工智能核心素养框架:学生不仅要掌握AI的基本原理和工具使用能力,更应具备计算思维、系统思维和科技伦理意识。通过螺旋式课程设计,引导学生在不同学段逐步实现从兴趣启蒙到创新实践的素养成长路径:小学注重激发兴趣和基础认知,初中侧重掌握技术逻辑和初步应用,高中则聚焦系统思维与跨学科创新。

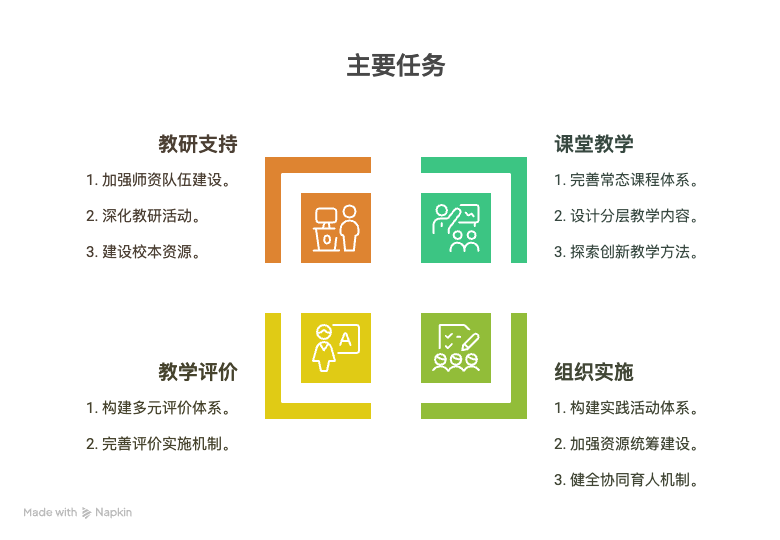

在课程实施方面,指南倡导“课堂教学,组织实施,教学评价,教研支持”四融合策略,推动AI教育深度融入各学科教学之中。强调人工智能通识教育不能成为“独立附加项”,而应深度融入日常教学,真正成为学科融合、素养导向的育人内容。这四个环节环环相扣、互为支撑,共同构建起AI课程从设计、实施到反馈优化的闭环体系,也为实现人工智能教育“常态化、学科化、高质量化”提供了明确路径。

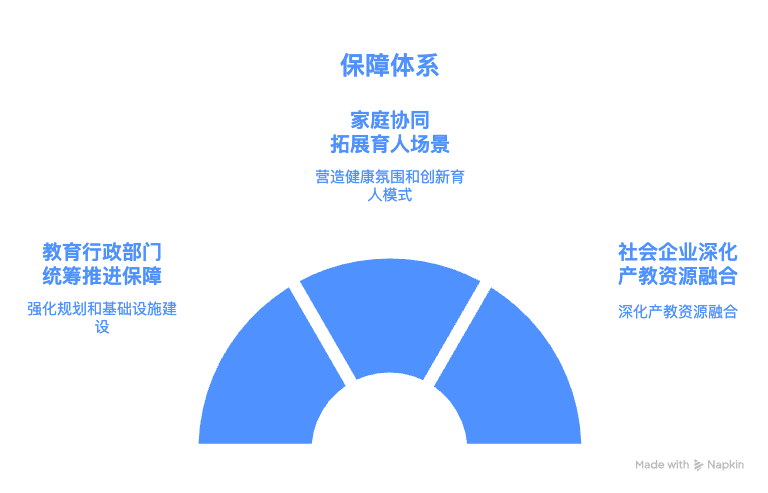

在保障体系方面,《指南》提出了三个层面的重点举措:教育行政统筹、家庭协同育人、社会企业参与,三位一体,形成推进人工智能教育的强支撑系统。这一保障体系的提出,标志着AI教育正在从“试点驱动”向“体系驱动”演进,构建起由政府引导、学校主导、家庭协同、社会参与的立体支撑结构,为人工智能通识教育可持续发展奠定了制度根基和行动共识。